Estudiantes por la Libertad es más que una red, es una plataforma de lanzamiento. Para miles de jóvenes, es el momento en que la vida se abre. Encontraron mentores. Construyeron habilidades reales. Se conectaron entre fronteras. Llevaron adelante campañas audaces. Sin importar si eres de un pueblo con poca llegada de las ideas de la libertad, o de una universidad donde te sientes completamente solo con tus ideas, SFL te muestra que tan lejos puedes llegar, y te da las herramientas para llegar ahí.

A esto acceden los que ya son parte del trabajo por la libertad.

Desde todas las esquinas del mundo, estudiantes se unen a EsLibertad, y convierten sus ideas en impacto.

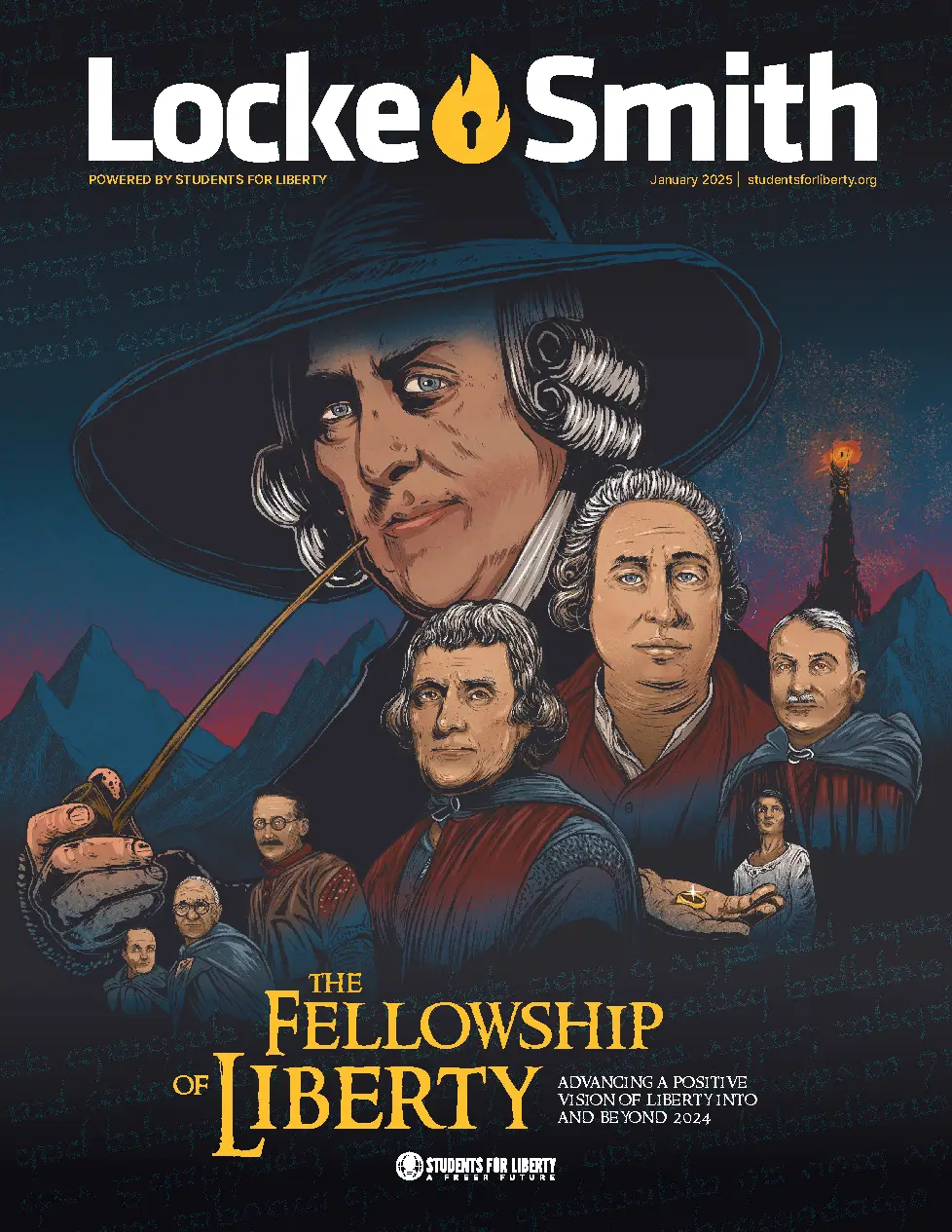

Editadas por SFLers de todo el mundo, estas revistas comparten la verdad, desafían las presiones y construyen un futuro en el que creen.

Ethan Yang empezó con una simple creencia en la Libertad. Con el apoyo de SFL desafió la censura, demostró la extralimitación del gobierno, y su trabajo terminó en un caso de la Corte Suprema de EE.UU. Tu donación puede hacer que historias como la suya sean posibles, dando a líderes jóvenes las herramientas, el entrenamiento y el coraje para luchar por la libertad donde más se la necesita.