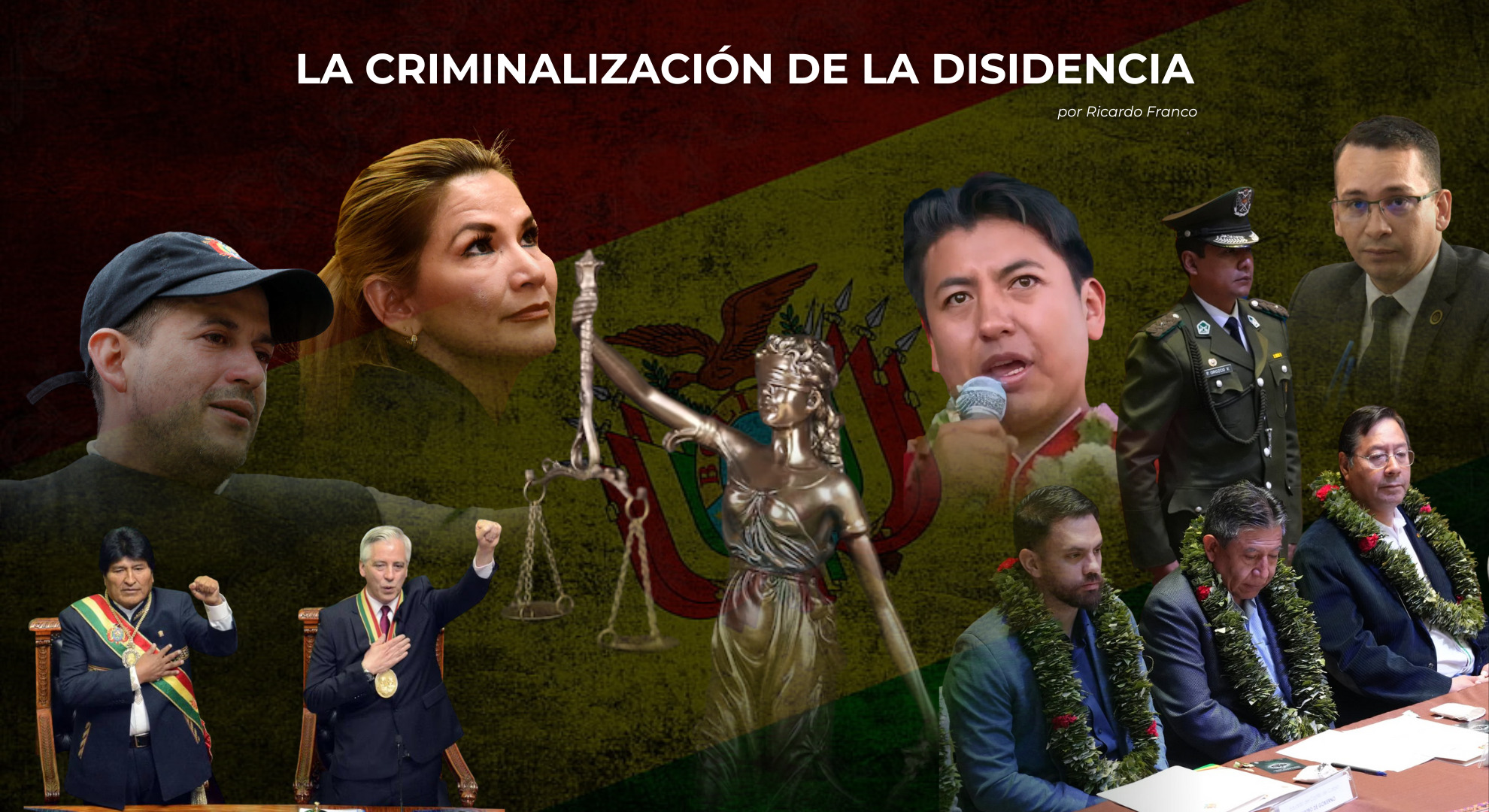

En un Estado democrático de derecho, la función del sistema judicial es garantizar que los conflictos sociales se resuelvan conforme a normas objetivas, protegiendo tanto la libertad como la seguridad jurídica de los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia boliviana de los últimos años revela un fenómeno preocupante y hace evidente la transformación de la justicia en un mecanismo de represión política.

El caso de Jeanine Áñez (ex presidente de Bolivia), Luis Fernando Camacho (Gobernador de Santa Cruz) y Marco Antonio Pumari (líder cívico y político de Potosí) es paradigmático. Todos ellos permanecieron encarcelados bajo acusaciones de “terrorismo” y “golpe de Estado”, narrativas construidas por el oficialismo para sostener un relato de victimización política. En realidad, lo que observamos no fue justicia sino gobernabilidad sustentada en la criminalización de la disidencia.

¿Cuál es la narrativa del “golpe” cómo recurso político? El Movimiento al Socialismo insistió en que la crisis de 2019 fue un golpe de Estado. Sin embargo, esta afirmación ignoró tres hechos fundamentales: (1) El fraude electoral: organismos internacionales como la OEA documentaron irregularidades sistemáticas en los comicios de octubre de 2019, lo que deslegitimó la continuidad de Evo Morales en el poder. (2) El vacío de poder: la renuncia de Morales, junto con la del vicepresidente y las principales autoridades de la Asamblea, generó un escenario de acefalía que debía resolverse en el marco del artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE). (3) La sucesión constitucional: Jeanine Áñez asumió la Presidencia conforme a la norma fundamental, sin alterar el orden institucional ni quebrar la legalidad.

Convertir esta sucesión en “golpe” constituyó una manipulación política del derecho. Se sustituyó el principio de legalidad por una reinterpretación arbitraria, diseñada para sostener el poder y deslegitimar a quienes lo cuestionaron. Por lo tanto, evidenciamos que el abuso de la detención preventiva fue otro elemento esencial. En Bolivia, según datos de la defensoría del pueblo hasta febrero del 2025, más del 60% de los privados de libertad no tienen sentencia. Este dato revela una práctica sistemática, que consiste en usar la prisión preventiva como castigo político y social, en lugar de como medida cautelar excepcional.

En el caso de Áñez, Camacho y Pumari, la detención prolongada y las restricciones desproporcionadas violaron principios esenciales del Pacto de San José de Costa Rica y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambos vinculantes para Bolivia. El derecho internacional establece con claridad que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada ni en un instrumento de control gubernamental.

¿Se criminaliza la disidencia? Si, porque lo que estuvo en juego no fue únicamente la libertad personal de tres opositores. El problema va mucho más allá, la disidencia política se criminalizó y con ello se ha agudizado la penalización del derecho a expresarse. Cuando disentir se interpreta como delito, se destruye la base misma del contrato social liberal, que establece que los ciudadanos son libres de cuestionar al poder sin temor a represalias.

Pues el mensaje es inequívoco en Bolivia, o nos sometemos a la narrativa oficialista, o se corre el riesgo de perder nuestra libertad. Este “efecto disuasivo” mata el relato de la vida y el sistema democrático y, genera un clima de miedo que paraliza la crítica y la participación ciudadana. La gente tiene que ser consciente que tiene derecho a cuestionar el autoritarismo en Bolivia, ya que está normado según la ley N° 341 de Participación y Control Social, promulgada en 2013, que actualiza y profundiza los conceptos establecidos en la anterior Ley 1551/1994 de Participación Popular.

Entonces, ¿Dónde va el verdadero “terrorismo constitucional”? Paradójicamente, quienes fueron acusados de terrorismo y golpe no eran los verdaderos destructores del orden constitucional. El verdadero terrorismo constitucional provenía de un gobierno corrupto que instrumentalizó la justicia para blindar su hegemonía. Ya que se persiguió a opositores con procesos interminables. Se manipuló la noción de legalidad para justificar abusos y se redujo la independencia judicial a un formalismo sin contenido. Este escenario de película montada con una falsa narrativa, no solo vulneró derechos individuales, sino que también cercenó la seguridad jurídica, condición indispensable para cualquier proyecto de libertad política y desarrollo económico sostenible.

Una nueva etapa para Bolivia

Hoy, el panorama político ha cambiado. El MAS ya no gobierna, y la narrativa del “golpe” comienza a desmoronarse frente a la revisión objetiva de los hechos y la voluntad popular expresada en las urnas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha instruido este 22 de agosto la revisión de los procesos vinculados a Áñez, Camacho y Pumari (Instructiva 18/2025), en un esfuerzo por rescatar la credibilidad institucional y corregir las arbitrariedades cometidas bajo presión política. Este paso representa el inicio de un proceso de restauración de la independencia judicial y del respeto al debido proceso.

La salida del MAS del poder abre la posibilidad de que la justicia boliviana deje de ser un instrumento partidario y recupere su verdadero rol basado en garantizar derechos, proteger libertades y resolver conflictos con imparcialidad.

El encarcelamiento de opositores bajo narrativas políticas no queda como un episodio aislado, se manifiesta como un Estado que confundió gobernabilidad con represión. Un cálculo político que puede tener un precio alto para sus actores principales hacia un partido político y no a una correcta gobernanza democrática. Los resultados electorales recientes del 17 de agosto del 2025 y el inicio de reformas en el sistema judicial ofrecen un horizonte distinto con el cual Bolivia busca ser libre nuevamente.

La confianza en la institucionalidad no se recupera con discursos, sino con hechos concretos: revisión imparcial de procesos, liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente y garantías de que la justicia corrupta no tiene que ser usada como arma política.

En ese camino, la defensa de Áñez, Camacho y Pumari, le da un panorama distinto a la sapiencia y rigor político de la sociedad. Pueden presentarse dos reacciones ciudadanas claramente diferenciadas. Por un lado, quienes interpretan la posible liberación como un acto legítimo y justo, ven en ella una corrección necesaria frente a excesos del poder. Esta lectura genera alivio, restituye parcialmente la confianza en las instituciones y fortalece el discurso de legalidad. Para sectores críticos, representa una victoria simbólica contra la arbitrariedad estatal.

Por otro lado, existe una reacción contraria, sostenida principalmente por sectores serviles al oficialismo, que descalifican la liberación como una maniobra electoral. Sin embargo, esta postura incurre en una falacia ad populum, al pretender que la legitimidad jurídica depende del consenso partidario o del volumen de apoyo político, en lugar de los principios constitucionales y el debido proceso.

Lo cierto es que, en el marco moral de una democracia y bajo parámetros jurídicos correctamente aplicados, la liberación de estos actores no representa una concesión, sino una defensa del pueblo boliviano frente a la irracionalidad estatal. Es precisamente en ese acto —en la posibilidad de que la justicia se emancipe del poder político— donde nace la esperanza. La esperanza de que Bolivia reconstruya un Estado de derecho en el que la justicia vuelva a servir al ciudadano, no a un partido político.