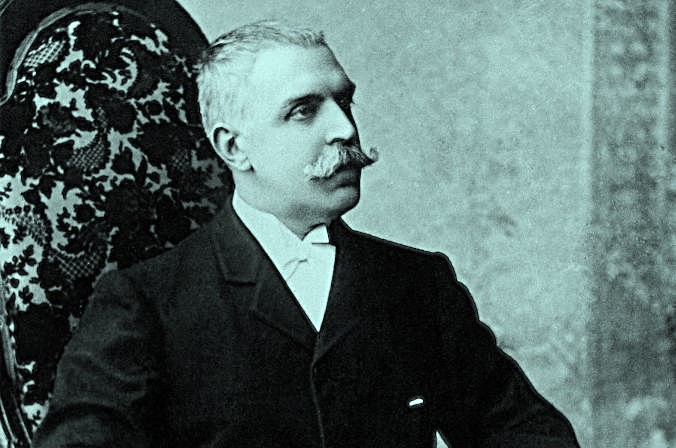

Manuel González Prada (1844-1918), una figura central en la historia intelectual del Perú, desarrolló un concepto del concepto de libertad que formuló la protesta social, un levantamiento resistivo y literario. Su trabajo, una solicitud entre el romance revolucionario y el modernismo político, las revisiones de Perú. Este análisis prueba tres ejes de su pensamiento liberal: la libertad como colapso, crítica y liberación de estructuras de supresión a través de la educación. Este análisis se fundamenta en la tesis de Segura Zariquiegui (2022) y en fuentes primarias del autor.

Manuel González Prada forjó su concepción de la libertad desde un anti-dogmatismo radical que cuestionó todas las estructuras establecidas, plasmando en su obra “Pájinas libres” (1894) y en su célebre “Discurso en el Politeama” (1888) -con la proclama “Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”- una triple ruptura: contra la herencia colonial (denunciando cómo “la instrucción católica mutila cerebros”, 1889), contra el hispanismo cultural, y contra el orden oligárquico; síntesis filosófica que combinó el positivismo de Comte, el romanticismo alemán del Volkgeist y el anarquismo de Bakunin; y un método crítico que transformó el ensayo en arma de deconstrucción social, anticipando así el ensayo moderno hispanoamericano que Mariátegui desarrollaría posteriormente (1928).

Su evolución ideológica —del liberalismo al anarquismo— reflejó una búsqueda de emancipación radical que atravesó distintas etapas: la fundación de la Unión Nacional (1891), donde abogó por el federalismo y el laicismo; su exilio europeo (1891-1898), que le permitió entrar en contacto con el anarcosindicalismo; y su periodismo militante (1904-1909), cuando dirigió Los Parias, donde defendió la autogestión obrera (“El intelectual y el obrero son iguales en dignidad”, 1905) y el antimilitarismo, criticando la Guerra del Pacífico como “crimen de oligarcas”. Paradójicamente, aunque rechazó el Estado, aceptó dirigir la Biblioteca Nacional (1912-1918), lo que Basadre (2005) interpreta como un intento de “transformar desde dentro”.

Su obra poética (Minúsculas, 1901) fusionó formas europeas como rondeles, villanelas y gacelas (adaptadas del francés e italiano) con temas americanistas y de reivindicación indígena (Baladas peruanas). “La verdadera libertad no es elegir entre opciones dadas, sino crear nuevas posibilidades” (Horas de lucha, 1908), afirmaba González Prada, estableciendo así una relación intrínseca entre libertad y creatividad. Su herencia dura como un precursor del modernismo después de la introducción de versos y simbolismo gratuitos (Ferrari, 1989) y su influencia en Vallejo y Mariátegui, que inspiró con su ideal de “arte comprometido”.

González Prada redefinió la libertad como un acto de descolonización espiritual (violación de la excusa intelectual), un proyecto político ético (el anarquismo como la máxima expresión de autonomía) y experimento estético (hibridación cultural y métrica). Como enfatiza el Segura Zariquidgui (2022), su contradicción entre el levantamiento absoluto y la participación institucional revela la complejidad del uso de la teoría liberal en los contextos periféricos. En Pájinas libres (1894), González sintetiza su proyecto: una tradición como el rechazo del dogma, el ataque conservador criollo y el peso de la colonia y la libertad crítica, donde su estilo aforístico (por ejemplo: “Perú es un organismo enfermo: donde su dedo germina las pus”) actúa como una herramienta de resignación. Según Basadre (1964), “González Prada fue el primero en conectar la libertad intelectual con la revolución social del Perú” (Vol. VIII, p. 203), una afirmación que se vuelve especialmente significativa en el ambiente de la posguerra. Como se observa en el desarrollo académico de la segunda mitad de la década de 1880, el pensamiento pradiano emergió como una respuesta crítica al pasado inmediato y a las secuelas de la guerra con Chile. En ese periodo, caracterizado por el repudio al orden anterior y la búsqueda de una reconstrucción nacional, la libertad propuesta por González Prada no solo implicaba una ruptura intelectual, sino también una forma de resistencia frente a las estructuras dominantes, convirtiéndose en un eje articulador de la transformación social.

González Prada identificó diversos enemigos de la libertad. Ante la opresión eclesiástica, expresada en su sentencia “la religión es el opio de los pueblos”, propuso la educación laica como alternativa. Frente a la opresión política, denunció el “civilismo” como farsa oligárquica y abogó por una democratización radical. Respecto a la opresión social, condenó la servidumbre indígena y defendió una revolución anarquista como solución. Su poema “Libertad” (en Minúsculas, 1901) explícita: “No la libertad que nace / de motín en los cuarteles, / sino la santa, la grande, / la que brota de los cielos / de la Justicia”.

Para González Prada, la verdadera emancipación requería la destrucción del orden colonial mental: “Nuestros males no vienen de la República, sino de la Colonia” (Horas de lucha, 1908). Concebía además el lenguaje como arma de liberación, y su verso libre rompió con el formalismo hispánico imperante en la literatura peruana de la época. Esta declaración no implicaba una idealización del periodo republicano, del cual también fue un crítico severo. Más bien, buscaba señalar la raíz profunda de los problemas que aquejaban al Perú. Para él, las deficiencias, las desigualdades y la falta de progreso no eran fallas inherentes al sistema republicano en sí, sino más bien consecuencias directas de la herencia colonial.

La libertad en González Prada constituyó fundamentalmente un ejercicio de negación de los dogmas religiosos, políticos y literarios establecidos; una afirmación constante de la autonomía intelectual y la justicia social como valores supremos; y una profecía que anunció las crisis del siglo XX que el Perú no supo evitar.

El concepto de libertad en el pensamiento de Manuel González Prada, especialmente en los radicales, debe interpretarse dentro del contexto del Perú posterior a la crisis derivada de la Guerra del Pacífico (1879-1884), donde la derrota militar mostró las profundas contradicciones de la nación fragmentada. Su discurso liberal no sólo buscó la liberación política, sino también la cultura, y entiende que las estructuras espirituales coloniales continuaron en la república formal. La libertad, que propugnaba González Prada, era multidimensional: política, religiosa, intelectual y social, que forma un proyecto de regeneración nacional generalizado.

El legado de González Prada trascendió a su tiempo y contradicciones personales. Su concepto de libertad, que se entiende como una responsabilidad crítica constante, sentó la base de las corrientes ideológicas que dominarían a Perú en el siglo XX. La verdadera dimensión de este pensamiento es visible en su predecesor: el próximo debate sobre la descolonización cultural, la autonomía intelectual y la crítica del eurocentrismo, que después se volverían centrales en el pensamiento latinoamericano.

FUENTES:

González Prada, M. (1894). Pájinas libres.

Mariátegui, J.C. (1928). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.

Segura, A. (2022). Manuel González Prada: genio y figura del pensamiento peruano. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/115845/1/perfiles-segura_zariquiegui_manuel_gonzalez.pdf

Fundación BBVA. (2016). Manuel González Prada: escritor y pensador. https://fundacionbbva.pe/wp-content/uploads/2016/04/libro_000057.pdf